|

- UID

- 14418

- 帖子

- 7957

- 精华

- 22

- 性别

- 男

- 来自

- 北京

- 注册时间

- 2009-12-9

访问个人博客

|

楼主

发表于 2017-8-4 06:48

发表于 2017-8-4 06:48

| 只看该作者

转:第74号公路

山姆.夏普 | 印第安那波利斯第74号公路(小说) 原创 2017-08-04 炯半世纪的旅途

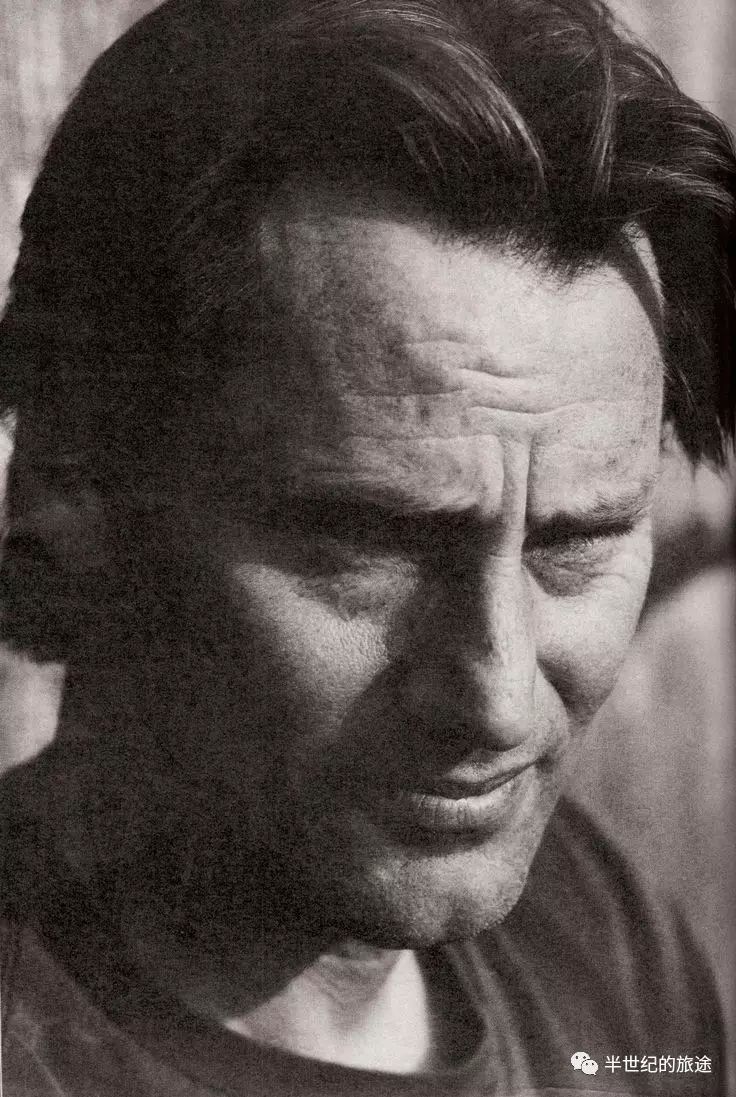

惊闻山姆·夏普病逝。2015年秋天,很偶然的机会,我去外百老汇剧场去看他的一出戏, 开演前在小书店翻到他的一部小说集。 他的小说很短,有的只有十几行字,也许他是个戏剧家,居然在如此短的篇幅中刻画了深刻的人物和情绪饱满的故事,令我折服。 在这之前,我从来没有翻译过任何文学作品。 山姆是第一个使我感兴趣翻译的作家。他的文字以简洁深邃的诗意,超现代的元素,黑色幽默和边缘人物著称。山姆.夏普出生于1943年11月5日,是美国著名剧作家,演员和导演。他一生著有54个剧本,数本短篇小说,散文集和自传。1979年剧本《被埋葬得孩子》得到普利兹文学奖。2009年得到国际笔会最佳戏剧大师奖。纽约时评称他为“我们时代最伟大的剧作家”。当一个杰出的富有创造力的灵魂离去时, 我们总会不胜唏嘘,感到生活从此少了一份精彩。

印地安那波利斯第74号公路

文 I 山姆.夏普

译 I 炯

没有特别的理由,我又开始横跨美国。有时候,一个地方突然出现在我脑海,我就出发了。这次,我想从伊利诺州的诺玛镇一直开到白雪覆盖的明尼苏达州。于是,在冬天最冷的时候,冰雪结满道路,风从空荡荡的玉米地横着吹过,我发现自己在印地安那波利斯城外,第78号公路和第65号易斯威公路南端的交叉口寻找一个过夜的旅馆。多半是因为熟悉的绿色标志和标准化的服务,我走进一家假日酒店。 显然,城中正在召开某类大型会议,旅馆没有空房,这种情况一般只有在炎热的夏天才会发生。 前台经理告诉我,她要等十分钟才能知道是否有人取消预订,而且唯一可能取消的房间还是“抽烟房”。她说我可以等在大堂,当然我的另一个选择就是在风雪之中开到九十英里外的肯塔基城去碰运气。

我倒在大堂的沙发上,面对两台对角耸立的平板电视机。两台电视机上放着同样的抢劫杂货店的真人秀:头戴连衣帽的青少年, 一个用手提着掉到臀下的牛仔裤, 另一个用最粗鲁的话骂被抢的店员, 店员们一再说他们没有开保险箱的密码。我问前台经理是否可将电视机关掉,或换个频道。但是,她说电视是由某个电脑系统事先设置的,好像洛杉矶的洒水系统或车库的安全灯那样没法控制。 我问她能否将音量关小,因为我不想无休无止地听着被抢人的哭叫求饶和抢劫者的满嘴粗话,但是,她说她对音量也没有控制权。我在玻璃桌上拿起一本旅游杂志, 漫不经心地翻阅着, 加勒比海海滩边上身着比基尼泳装的女人手端鸡尾酒,对着镜头挤眉弄眼。电视中的喊叫声,呻吟声,枪声不断重复,很快和真正的凶杀案没有任何联系了。我感到自己等待下一声尖叫和等待流行歌曲中的一个旋律没什么两样。(等他发射了四颗子弹后,尖叫声四起。)我不知道已经在大堂等了多久,但感到远远超过十分钟。

一个高挑苗条的女人从旋转门走进来,她身着潘尼克森款式的短外套,戴着蓝色的头巾,手里拖着一只小箱子。路过我时,她朝我莞尔一笑,我突然感到一丝莫名的伤感。 她走到前台拿了房间钥匙,然后走向电梯,使我有时间对她的侧影多看一眼。再次,我感到心里有种说不清的丝丝缕缕的忧伤,也许可以说是一种空洞感。我站起身,伸了伸懒腰,走到前台问经理是否有取消预订的消息。没有,她说,但是说不定下一秒钟就有电话进来。预订的客人从密西西比州的图帕鲁来,一切都取决于天气,她说。 我回到大堂的沙发,横倒在那里。 (图帕鲁不是猫王Elvis的故乡吗?) 我看到杂志堆下有本《国家地理杂志》,封面故事是《黑法老---古代埃及的征服者》。一个很像年轻时代的詹姆斯.阿.琼斯的男人在封面上瞪着双眼,肌肉发达的手臂交叉在前胸,豹子皮的披肩,粗大的金项链, 饰有黄金叶子的皇冠雕着两头闪亮的大鸟。 突然,我感到有人站在身边,一个女人的声音疑惑地在叫我的名字:“史都?”我转过身去, 刚才那个高挑的女人站在后面,不过手里没有了行李箱。

“你不记得我了吗?” 她问。我望着她翠绿色的眼睛,企图寻找记忆的痕迹,但发现的只有同样的忧伤。 ”1965年“,她轻叹一声说。”第十街第二大道?圣马克教堂。”

“我脑海一片空白,” 我承认道,“我开了几天的车, 好几天。”

她紧张地笑起来,多半感到尴尬,然后,望着地毯。“我们在一起住过一段时间,你不记得了?每天早晨我们起来,坐在那张床边,一起吃一碗加了焦糖的麦片。“

“哦,” 我说。我无限沮丧地看着她,怀疑自己是否因为开车开得太久,脑袋出了问题。最终的神经错乱,发生在明尼那波利斯。突然,她将蓝色的头巾解开摘下,散下一头长及腰际的红发。“哦, 是你,” 我说, 还是无法想起她的名字。

“谁?” 她咯咯地笑着。”你完全不认识我了,是不是?”

“当然我认识你。”

“你只是说说而已。”

“不是的--“

“那么我叫什么名字?那可并不是太早以前的事。”

“1965年。”

“或者,6--“

“不是吧,不可能。”

“也许是68年。应该是。”

“那也是四十年前的事。”

“哇”, 她笑道。

“全部加起来。”

“是的,我猜也差不多有那么点年份,不是?”

“贝斯,是吗?” 我脱口而出。

“不是, 你看?你不记得我了。”

“贝蒂?”

“有点接近。”

“到底是什么?不要作弄我了。”

“贝姬!” 她欢笑地宣布道,张开双臂,好像以为我会即刻跳起来拥抱她。

“是啊----贝姬。对了, 贝姬----当然。”

“我姓什么?”

“不要搞了----我跟不上你。脑袋真的一片空白----”

“桑,” 她说。

“桑?”

“桑。贝姬.玛丽.桑。”

“哦,” 我说。

“你真的完全忘记了,是吗?“ 她轻声地说,语气间有点哽咽。她用自己细长的手臂抱着双肩,仿佛这样可以给予自己本来希望从我这里得到的温暖。“我曾经非常爱你,史都,” 她叹息道,眼睛再度望着留有披萨和可乐残迹的粉红色地毯。电视机里的暴力声仍然在无情地重复。我注意到前台经理斜眼看着我们,然后又回到闪着绿光的电脑屏幕。我无处可逃。贝姬.玛丽.桑将她细长的双臂垂下,蓝色的头巾吊在她右手中。我将《国家地理杂志》放回玻璃桌上。突然,我看到那个早晨,碗在我裸露的双膝,纽约的窗户在我眼前晃动。于是,只是为了有点话题,我说,“你的头发比我印象中红了些,” 我的话使她大笑起来,突然为我没有放弃游戏而高兴。

“不是真的,” 她说。

“什么?”我说,以为她在指什么其它东西。

“头发颜色,染色染的。”

“哦----看上去很漂亮。”

“谢谢。”

“很---喜庆的样子。”

“喜庆?” 她格格笑起来,像电影明星一样扬了扬长发。然后,她又再度感到窘迫,人不自在地扭动了一下。

“我们那时候几岁?” 我脱口而出。

“我们那时还是孩子。”她说。

“是吗?”

“至少我是。”

“孩子----是啊,我猜。”

“你有几个小孩?” 她问,她翠绿色的眼睛望着我,我之前感到的丝丝忧伤变成暗潮。

“你指小孩吗?” 她的眼睛紧盯着我。

“我有好几个,” 我说。

“多少?” 她追问道。

“五个。但不是一个女人生的。”

“我一点都不惊讶。” 她笑道。

“你哪?” 我问道。

“两个,我有两个女儿。”

“两个,很好啊。她们在哪里?” 我问。

“这里,当然,我指---“

“对了,你的老家好像就是明尼那波利斯,是吗?“

“是啊,你居然记得!” 她笑了。

“我记得你父亲那时候打电话来。那时我们坐在床沿吃那碗东西。”

“麦片。”

“他来电告诉你,家里门前有暴动的人群。所以那是1968年,不是吗?那时,每天有一次暴动。”

“应该是的。”

“马丁路德金和---“

“对。”

“好多炸弹。底特律,洛杉矶。”

“整个世界着火了。”

“好像是那样子。”

“好吧。” 她停下来,好像在找更合适的词。“我无意打搅---我想说,当我进门看见你坐在沙发上,我非常吃惊。几乎无法相信。但我一眼就知道那是你,但是---我想,我没有办法就这样走过去,不说什么。你知道---就这样去我自己的房间,假装看见的不是你。我必须走下来对你说什么。我是说----这么多年。”

“我很高兴你下来。我很高兴见到你。”

“你来这里干什么?在印地安那波利斯。“

“只是路过。”

“哦---。”

“你好吗?如果你家在这里,你到假日酒店来干什么?“ 一切都停顿了。她突然结巴起来,嘴唇控制不住地发抖。不知道什么原因,电视机不再出声,当然也有可能在换节目。前台经理看着我们,好像在怀疑我们之间有什么非法的勾当。

“我丈夫----” 她说,停了一停。“我丈夫---个半月前失踪了。他----突然离家出走。”

“不会吧,” 我说。

“他把女儿带走了。”

“不会吧---”

“他有可能离开美国。” 我发现自己站在那里,想要安慰她,但更想逃出门去。

“你有没有---我是说,你有没有寻求帮助?” 我的嘴巴发干。“警察?律师?”

“都找过了。”

“这是很严重的事---这算是绑架,不是?”

“是绑架。”

“你有任何线索吗?我是说---”

“我们跟踪了一些信用卡,加油,餐馆用餐,但都进了死胡同。最后的线索在佛罗里达断掉。”

“佛罗里达?”

“他在那里有几个亲戚。”

“女孩子现在怎么样?几岁?”

“12岁和16岁。房子里现在有警察在调查,我没法呆在那里。”

“哦。”

“我暂时住在酒店里,暂时,我猜。” 她松开手,蓝色头巾像谈判的旗子飘了出去。电视机的声音又响起来,她瞄了一眼。“对不起,” 她说,”我并不想把你捲进来。我走进来时看见你坐在那里,我想---”

“没关系的。我很高兴---很高兴重新见到你。”

她笑了,然后哭起来,但很快平静下来,转过身去。我过去安慰她,但她很快转身来,将手再度交叉在胸前。胸前戴着名片牌的前台经理满脸欠意地朝我笔直走来,“对不起,先生,”她说,“预订的客人刚打电话过来确认我刚才告诉你的那间房间,那个”抽烟”双人房。”

“哦,” 我说。

“他们刚打电话来。他们在路上。很对不起。”

“没关系。”

“25号出口有一家6号汽车旅馆,常常有空房。如果你要的话,我可以帮你打过去,看看他们有没有空房。”

“你不介意吗?非常感谢你的帮忙。”

“没问题,我一会儿告诉你。” 她回到前台。贝姬看来恢复镇定。她将外套前胸的毛线拉掉。她微笑地转过身来,用手背擦着眼睛。

“我很高兴遇到你,史都。你和从前一模一样。“ 她走近我,伸开双手。尽管我觉得有点毫无意义,但还是接受了。她的手很瘦很冷,碰到我一下,就抽走了。然后,她温和地一样拍拍我的脸颊。突然,她柔软温馨的呼吸味道回到我记忆中。“再见,” 她果断地说,然后走开,在过道的尽头消失了。

如果我手中有枪,也许我会将两台平板电视打烂,或许还会打烂过软的沙发,也许我会从玻璃桌,加勒比海旅游杂志,所有的时代杂志,刊登着年度人物的新闻周刊开始打烂东西。但我能做的,只是走回前台,经理将电话夹在下巴和肩胛中间,一边听电话,一边记录,我凑得很近去看她胸前的名片牌。拉珊蒂娜,名片牌上写着,还有一张微笑的小照片。“拉珊蒂娜,” 我说,她朝我嘘了一声,把涂有蓝指甲油的手指放在嘴唇上,好像正从汽车旅馆处拿到豪华房似的。 我将食指横在喉咙上,打着手势告诉她我不再需要汽车旅馆的房间,然后走向旋转门。拉珊蒂娜在我后面焦急地喊,“先生,拜托,先生!” 我走回去。“你不要房间了吗?我可能帮你在那里找到了一间。”

“不用了,谢谢,你非常友善。”

“没有问题,先生,很抱歉没让你等到。”

“拉珊蒂娜,我能问你一个小问题吗?”

“当然,先生,任何问题。”

“你整夜整夜听着这电视机声,不会发疯吗?那些---凶杀?”

“我已经习惯到听不见声音了。你知道---这些电视机永远开着。” 她微笑道。我走出了旋转门。 枪击声消失在玻璃之后。

门外一片漆黑,下着小雪,雪花在橘红色的灯光中漂浮。我完全忘记将车子熄火,看见我过来,我的黄毛狗焦急地扒着窗,我拉开门放她出来。她划过一茬冰,撞到沥青上。她的尾巴翘起,疯狂地转着圈,好像在最寒冷的冬天闻到鹌鹑的气味。她冲到一块褐色草坪上撒尿。我在没有空房标志的霓虹灯下跟着黄毛狗。刚才停在这里时,我完全没有看见招牌。气温现在应该已经降到华氏二十几度,飞扬的雪花使我的眼睛流泪。黄毛狗用了世界上最长的时间撒尿,她蹲在那里,一条腿奇怪地举起,盯着我看,好像我会离开她逃走一样。尿液在她身后流成一行小溪。远方公路空洞的轰鸣令我怀疑自己是否会永远切断了一切人际关系。

我将狗领回车里,坐到驾驶位上,座位皮被加热器烘得热哄哄的。我刚想踩油门离去,她却站在那里---贝姬.玛丽.桑---在车子的前灯之间,笔直地看着我,她的眼神和我的黄毛狗没什么两样。她站在那里发抖,没有穿外套,雪落在她红色的头发上,被后面的灯照成一圈光环。难道我现在正体验宗教吗?

我惊讶地将窗摇下,她奔过来。“对不起,” 她说,“我刚想起来其实你可以住在我的房间里---我的意思是,我有沙发床,一个单独的沙发床,你知道的---那种带洗脸盆的角落。不是一个单独可以的房间,但我想在这种天气里供你将就一夜。我不想怎样---你知道的---”

“谢谢,贝姬,” 我打断她。 “我很感谢,但我实在应该继续赶路。”

“没关系,那样也好。那样也好。” 她微笑着,“我只是想我应该提出的。我并不是想怎样---”

“非常非常感谢。很高兴再次见到你。”

“再见,” 她甜蜜地说,挥着手,当我开走时给我一个飞吻。 我在后视镜里看见她跳进大堂, 在进门处将鞋上的雪跺干净。我努力回想哪部电影拍过这样的场景。 一部四十年代的黑白战争片,吉米.史都泪别后飞向蓝天。 为什么我的记忆总是黑白的?

我开到路易斯威时,雪开始大朵大朵地砸下前窗。黄毛狗蜷缩着身子,将她的鼻尖埋进尾巴;等待着另一段几百公里的黑色公路。当能见度越来越差,车外越来越白时, 我开始滑落进过去的时光。也许外界的昏暗和内心的画面是有关联的。我开始清楚地看见那个张床和我们灰色的碗;我们裸露的膝盖碰在一起。当我企图将车子保持在线中时,还有一些东西驶过我脑海:在无云的蓝天穿过沙漠。登上灰狗巴士。在时代广场下车。三个剃童花头的英国流行歌手在巨大的广告牌上。血库窗口的广告上写着五美金一品脱血。黑皮肤的妓女戴着红色的假发。查特.贝克站在C大道的门洞口,汤普生广场公园和巨大的美国生啤酒。白菜大麦汤。第一次听到波兰话。旧世界的女人们穿着外套戴着头巾。古巴人在街上下棋。毒品和TCP的流言蜚语。人群挤在黑色的豪华轿车边上听电台有关肯尼迪遇刺的报道。固体汽油燃烧的森林。美国国旗覆盖的棺材盒子。几匹马拖着的马丁.路德金棺材。 史丹利.图灵顿将斧子用纸袋包着。

我折回去。在暴风雪中,我折回去。在路旁的壕沟里我发现一辆巨型推土机,司机不知去向。我看到警告牌,预告前方的危险,心想对面道上最好不要冲过来什么车将我压扁。我盲目地往前开。很有可能不知不觉开出路界。迎面扑来的疯狂雪花严重影响了我的视力。我觉得自己在空中飞行,车轮不再触地。我流着汗,浑身发抖,双手紧紧拽住方向盘,仿佛任何一秒钟之内就会掉落万劫不回的深渊,死无葬身之地。

我下意识地在昏暗中开回到原来的出口,瘸子般拐进假日酒店的停车场。图帕鲁来的一家人在漫天雪花中卸货,他们艰难地将冰柜和行李从黑色的冰面拖过。我在那里坐着,从车前窗的雨刷后看了一会儿。我的前车灯仍然亮着,我的狗无比紧张。也许我在车里过一夜,我心想,等到雪停再说,这意味着让引擎一直发动保证不冻死。这意味着狗会不断地发出牢骚声打转。山姆.库克天使般的声音传来。我不能这样做,我必须将引擎熄火,否则会引起整个情绪的崩溃。引擎转动,黄狗打转,车灯闪烁,雪花纷飞。我是将车子熄火停好,还是在这里永远坐着?什么又将发生?一旦风雪停止,太阳终于出来,冰融化掉,大地迎来春天,繁花盛开,农夫们开着巨型的翻土机扒过一层层的土壤,那时,什么又将发生?如果那时他们发现有人住在假日酒店停车场的车里,什么又将发生?我还是得把车熄火停好。

于是我停好了车,走回大堂,并不真想再看到拉萨蒂娜,并不真想在图帕鲁来的一家人后面排队,但我还是这么做了。感谢上帝电视频道终于换了。现在放的是新闻节目,一个衣冠楚楚的帅哥在巨大的美国电子地图前走来走去,神奇地点一下,拖到不同的地方,使南方亮成红色,北方亮成蓝色,给人一种假象,仿佛整个国家可以像苹果派一样被分割,没有人真的在这个国家里,在一个暴风雪的夜晚,在印地安那波里斯外面,在假日酒店里寻找到一间房间。

图帕鲁家庭终于搬进了那间我没有抢到的“抽烟”房。见到我落水狗一样再度出现在她面前,拉萨蒂娜不知说什么好。她在我眼中看到的肯定是介于礼貌和恐惧之间的一种表情。“拉萨蒂娜,你好,” 我有气无力地说。她没有回答。“我希望你能帮我个忙,我---雪下得实在太大了。你简直不能想象。”

“他们也这么说,“ 她说,“那些从图帕鲁来的人也这么说。”

“简直无法想象。白茫茫一片。我连自己眼前的帽檐都看不见。”

“他们在新闻上听到的,” 她说,"从这里一直下到新奥尔良,我猜想。”

“是吗?反正---我无法继续---我只好折回来。”

“我还是没有任何空房间给你。” 她说。

“我知道,我明白的。但是我不知道你能不能---我有个老朋友在这里。那个女人---那个之前和我说话的女人,你看见的?那个红头发的高个女人?”

“是的。” 她说。

”你能不能把她的房间号码告诉我?因为她愿意让我在她房间里住一晚---”

“我们不能将客人的名字随便告诉别人,先生。”

”我明白。我是说---我知道她的名字。她叫贝姬.玛丽.桑,我们以前在纽约时住在一起。很早很早之前的时候。”

“但是,我还是不能随便把客人的房间号码给别人,先生,这是我们的规矩。”

“我理解,但是我能不能用旅馆内线和她通个电话?这样总行吧。”

“当然,我可以让你打电话,我马上帮你接通。” 她拎起电话,找到贝姬的号码,拨通后将话筒交给我。我将话筒贴在耳边,希望拉萨蒂娜能够把背转过去,不要盯着我看。但她就是站在那里不动,眼睛直勾勾地望着我。贝姬接起电话。“你好,” 她说,她那简单纯洁的声音突然令我热泪盈眶。我无法停止哭泣,拉萨蒂娜终于转过身去。

(完)

炯 ,实名谢炯, 60年代出生在上海。 80年代毕业于上海交通大学管理系,曾一度活跃在80年代的校园文学圈,以不同笔名发表过诗歌和散文。留学美国后取得企业管理MBA硕士和法律博士JD学位。2000年在纽约创办自己的律师事务所,为美国知名移民法和联邦法律师,创业事迹屡次被北美各大媒体报道。2014年底开始用中英文写作及诗歌翻译,2015年在美和当代先锋艺术家郑连杰共同出版诗画集《半世纪的旅途》。 2016年在美出版散文和2015年诗60首合集《蓦然回首》。2017年英文诗作入选92Y诗歌中心, 亚洲文学选刊和Lips诗刊。

阅读 35

3投诉

[url=]写留言 [/url] [/url]

|

|